Diario de aprendizaje de la película “BUEN VIAJE EXCELENCIA”

Dirección y guión: Albert Boadella.

País: España.

Año: 2003.

Interpretación: Ramón Fontserè (Franco), Minnie Marx (Dra. Müller), Pilar Sáenz (Doña Carmen), Xavier Boada (Marqués), Jesús Agelet (Pacón), Lluis Elías (Dr. Vicente), María Teresa Berganza (Carmencita), Juan Viadas (Padre Bulart), Saturnino García, Luis Cuenca.

Producción: Andrés Vicente Gómez.

Música: Ángel Illarramendi.

Fotografía: José Luis López Linares.

Montaje: Alejandro Lázaro.

Dirección artística: Félix Murcia.

Vestuario: Macarena Soto.

Estreno en España: 10 Octubre 2003.

En este diario de aprendizaje quisiera hablar de la película ”Buen viaje su excelencia” de Albert Boadella, fundador y alma del grupo de teatro Els Juglars. Hombre polémico con numerosos problemas con la justicia por sus picantes representaciones teatrales. Sin ir más lejos, en 1977, no olvidemos que ya Franco estaba muerto, fue sometido a un Consejo de Guerra por los contenidos transgresores de la obra ”La Torna” basada en los fusilamientos de dos jóvenes en 1973. Franco muerto pero presente.

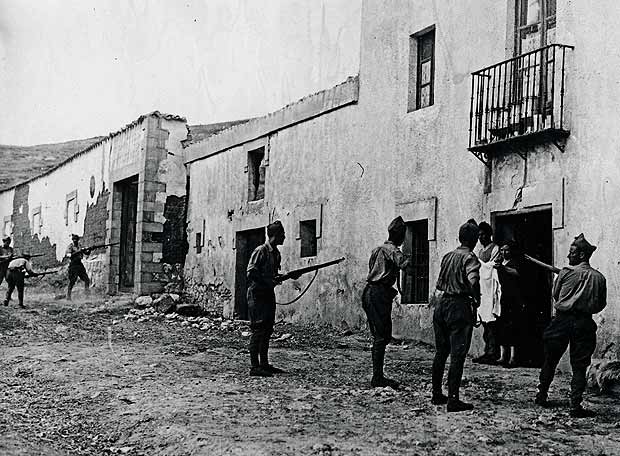

La película narra los dos últimos años de vida de Franco, su débil estado de salud, pero sobre todo mental, anuncian su cercana muerte. Incluye numerosos acontecimientos de la vida del dictador, su cruento pasado durante la guerra y la legión en África, su encuentro con Hitler, su amor por el NO DO, su vida en familia, la afición desmesurada de su mujer por las joyas (1), el brazo incorrupto de Santa Teresita de Jesús, los atentados de ETA, en concreto y que marca el fin definitivo de Franco el asesinato del almirante y presidente del gobierno de entonces Carrero Blanco, llamado a ser sucesor del dictador.

Existen varios elementos comunes a lo largo de la película. El primero de ellos: las moscas. Las únicas, tal como se presenta en el filme, capaces de enfrentarse al putrefacto dictador y su apestoso régimen. Moscas en el corrupto Consejo de Ministros, en el gobierno; moscas en el brazo de Santa Teresa, en la Iglesia; moscas en la sopa de la cena, la pestilente familia del dictador. ¡Qué año de moscas! -comenta Carmen Polo en un cena. Diría que otro elemento presente a lo largo de la obra es la presencia del NO DO, así como los recuerdos del propio Franco de un pasado triunfal y glorioso que quedaron muy lejos. Otro elemento es la presencia del guardián de palacio, el joven que presencia los desvaríos del cadáver andante. Todo está visto con sus ojos pícaros, él le da humor a lo que ve. La política también está presente a lo largo de la película. El futuro de España, Franco sueña con el exilio de su esposa, el marido de su hija, el marqués de Villaverde, se apropia de lo que puede ante la muerte inminente del dictador (2), teme problemas para la familia, se habla de la sucesión, del príncipe Juan Carlos, de Arias Navarro (3), el presidente del gobierno tras la muerte de Carrero Blanco. – @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>La gente se enfrenta en los bares por motivos políticos y es obligada a participar en manifestaciones, mientras los ministros del gobierno se acusan de rojos los unos a los otros.

El Franco demente, senil, ridículo, blanco de muerte, es presentado con humor, como un tonto payaso que hace reír, que pesca desde la ventana de su habitación, que caza en su propia casa, que desfila en el jardín de su Pardo mientras su propios nietos le faltan el respeto, que necesita música militar para que se le abra el apetito, la misma con la que realiza sus ejercicios matinales, que se niega a ver lo lejano que queda toda la gloria de su pasado y lo pobre, triste y abandonado del campo y espíritu español.

Desde mi modesto punto de vista me parece una obra de arte. Me encantó la película. Cuenta la turbia historia de España con un sentido del humor único. Una maravilla. Por otro lado, y aunque no lo he comprobado, estoy casi seguro de que encontrar esta película en tiendas y videoclubs puede ser una tarea desesperada. Es una pena que la mayoría de los españoles no sean capaces de reconocer las bondades de su cine. En fin. Afortunadamente la obra está ahí, esperando ser rescatada.

1 Carmen Polo visitaba joyerías en las ciudades a las que acompañaba a su marido. Luego nunca pagaba las facturas. Para poder luchar contra esto, las joyerías decidieron actuar de forma dispar, cerrar el día de la visita, un ”cerrado por defunción” era un excusa perfecta, o crear un un fondo de compensación para luchar contro las facturas impagadas.

http://ladecision.wordpress.com/2007/09/25/heroes-de-la-espana-negra-01-carmen-polo-de-franco/

2 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/319632/11/07/La-fortuna-de-los-Franco-la-familia-tiene-un-patrimonio-de-500-millones.html

3 Arias Navarro pasará a la historia por este vídeo en el anunció la muerte del Generalísimo: http://www.youtube.com/watch?v=ie0m3EJVf8U&feature=related.

<!– @page { margin: 2cm } TD P { margin-bottom: 0cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } —