Los procesos abiertos por el juez instructor de la Audiencia Nacional han posibilitado el enjuiciamiento de algunos de los responsables de las dictaduras latinoamericanas de los setenta y ochenta

ÓSCAR GUTIÉRREZ – El País – 14/04/2010

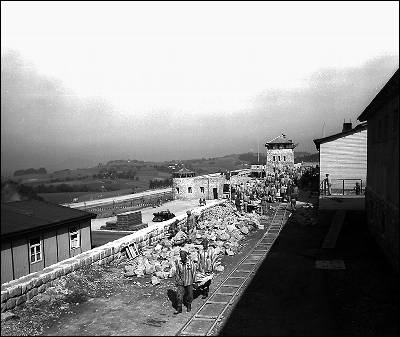

Decía Carlos Menem de Baltasar Garzón que trataba con sus causas de “hacer vedettismo en todo el mundo”. Corría el mes de noviembre de 1999 y el juez de la Audiencia Nacional había solicitado la captura de 98 personas, entre civiles y militares, por crímenes durante la dictadura argentina (1976-1983). Y eso, para el entonces presidente argentino, “estaba fuera de lugar”. Se opuso a la petición del juez español. Más de nueve años después, el Consejo de Ministros español daba luz verde a la extradición a Buenos Aires del ex militar argentino Ricardo Cavallo, procesado por genocidio, terrorismo y torturas cometidas, especialmente, durante su etapa al cargo del Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Durante esa década, Garzón abrió el camino -sigue abierto- al juicio de los crímenes cometidos durante las dictaduras de los años setenta y ochenta en América Latina.

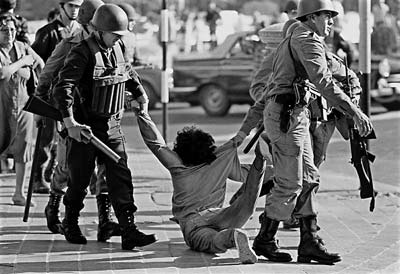

Pese al centenar de procesados por el juez dentro de la causa contra los delitos cometidos durante la dictadura argentina que encabezaron Jorge Videla y Emilio Massera, el caso que lanzó a las primeras planas de medio mundo al magistrado jienense fue el del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El entonces senador vitalicio fue detenido en una clínica de Londres el 16 de octubre de 1998 por agentes de Scotland Yard en cumplimiento de una orden cursada por Garzón. El juez acusaba en primera instancia a Pinochet del asesinato de españoles entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983.

Pinochet se acerca al banquillo

En su auto posterior de procesamiento, el magistrado señalaba a Pinochet como coautor en delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura, así como responsable del sistema de coordinación internacional (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) para la eliminación o entrega ilegal de presos conocido como Plan Cóndor. El 11 de enero de 2000, el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, convertía en papel mojado la petición de extradición a España y dejaba marchar a Chile a Pinochet por no estar “en condiciones de ser juzgado”. No obstante, la puerta entornada de Garzón al juicio de Pinochet -pese a su salud- fue aprovechada por la justicia chilena para levantar el fuero en varias ocasiones que protegía al ex jefe de Estado golpista. Uno de los jueces que logró el desafuero de Pinochet fue Juan Guzmán, reconocido admirador del impulso de Garzón a la lucha contra la impunidad y dispuesto hoy a declarar en favor del magistrado en el proceso abierto en su contra en el Tribunal Supremo. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 sin ser condenado.

El esfuerzo judicial de Garzón se ha traducido en España, sin embargo, en una sola condena firme en 2005 contra el ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo por la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 en dos de los llamados vuelos de la muerte. Scilingo, militar arrepentido que vino voluntariamente a España para declarar, fue penado en la Audiencia Nacional a 604 años de cárcel. El Tribunal Supremo elevó la condena, en un fallo que reforzó la doctrina de la justicia universal, a 1.084 años de prisión por “crímenes contra la humanidad” recogidos en el derecho internacional.

De Kissinger al subcomandante Marcos

Más allá del juzgado, el especial interés de Garzón en condenar a los criminales de las dictaduras latinoamericanas -ha reiterado su deseo de interrogar a Henry Kissinger, ex secretario de Estado, por su implicación en el Plan Cóndor- le ha convertido en referente académico e intelectual. Hasta el subcomandante Marcos, líder mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le dedicó una carta en noviembre de 2002 en La Jornada en la que criticaba la suspensión en España de Batasuna. Garzón llamó al subcomandante “barco a la deriva” y le retó a debatir cara a cara, aunque el duelo nunca se celebró.

La querella presentada en un juzgado de Buenos Aires para investigar los crímenes del franquismo es tan solo la muestra explícita del apoyo recibido en América Latina por Garzón a su trabajo en el juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El juez cuenta de hecho con 21 títulos honoris causa, de los que solo uno, el de la Universidad de Jaén, ha sido concedido en España. El magistrado ha tenido que viajar fuera de su país para recibir el resto: Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, Bolivia; Universidad Nacional de la Plata, Argentina…

* * * * *

- “Que los culpables queden retratados como culpables, y las víctimas como víctimas”

- La querella en Argentina por crímenes franquistas avala a Garzón

- Carlos Slepoy: “Inhabilitar a Garzón produciría el descrédito de la justicia española”

- “La decisión alienta los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad”