SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010

A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.

A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.

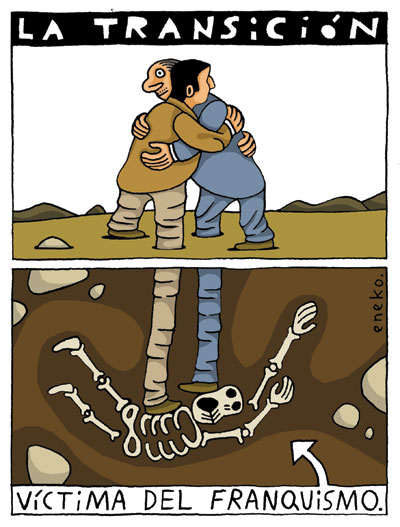

Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.

El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.

Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.

Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.

Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.

Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.